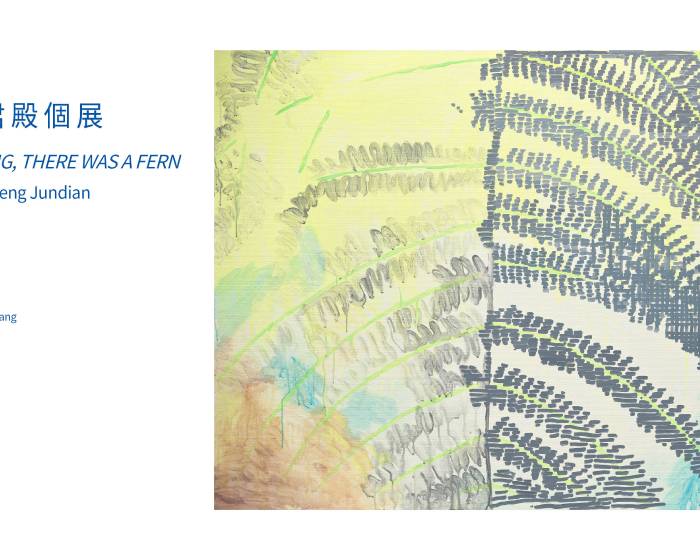

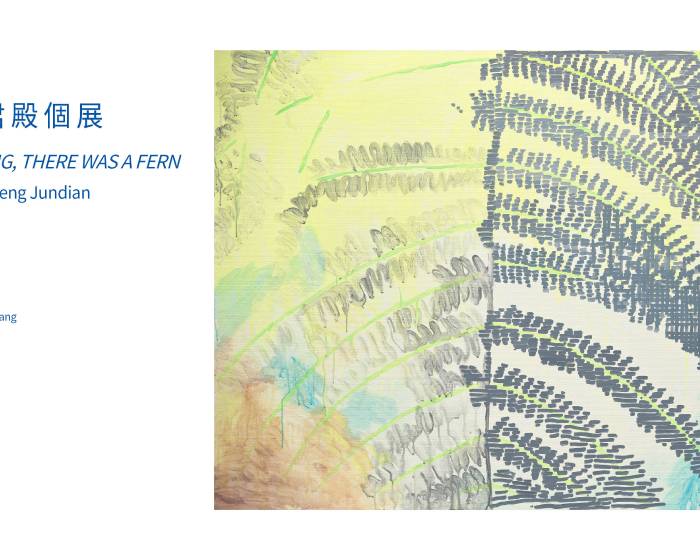

展期:2025-04-19 ~ 2025-06-01

地點:大安路一段116巷15號

參展藝術家:鄭君殿

風景詩學:鄭君殿的繪畫演變

王嘉驥

1980年代時期,鄭君殿(1963年生)還在國立藝術學院(今之國立臺北藝術大學)學習期間,已經偏好表現主義風格。並置幾何抽象造形和具象人形的同時,他還別出心裁,繃製三角、長方、L形畫幅,將完成的畫面拼組為多角形的整體。 1991年前後,他創作了一批雙併作品,有的上下相接,有的左右並聯。 不管以上、下或左、右的方式拼組,其畫面構成都呈現了二元性,可能是對立,或是互補,而且是抽象和具象同時表現。不難看出,該階段的鄭君殿徘迴在無定形的厚塗油彩與逸筆草草的具象線描之間。

1980年代前期,新表現主義蔚為歐美當代重要藝潮。隨著1982年第七屆德國文件大展的策劃與展出,當時仍在法國留學的藝術學者陳傳興於1983年在《雄獅美術》月刊發表多篇專文報導並析論。 回顧鄭君殿1980年代後期至1990年代前期的風格,應也受新表現主義影響。 若就實際的表現而言,鄭君殿的繪畫與新表現主義的概念和議題還是相當不同。

從他1991年的雙併作品來看,無論是肌理厚實的抽象油彩,或是寫意的具象線描,隱約都看出風景的暗示,給人自然景觀的印象;同時,宛若塗鴉的人臉或人形時而浮現其中。從1992年到之後的幾年,鄭君殿中止雙併的組合格式。油彩的揮灑更見斑駁,畫面先以對比性的色塊為基底,再以各種線性的抽象筆觸在畫面上遊走或塗寫。不僅風景的意味更為鮮明,藝術家也透過作品的命名,進一步傳達他對自然這一主題的玩味與揣摩。

1996年到2000年代初期,鄭君殿驀然隱遁多年,而且沒有展覽。期間,他前往法國,並成家育子。就在1990年代末期,他的風格有了重大蛻變——他自己說道,「我開始以色線描繪生活周遭景物。」 等到2004年,他再度展覽新作時,前期那種躊躇於抽象/具象、油彩/線描的掙扎,已然不復見。風景和人像有了清楚的分野,是他最常見的兩類畫題。藉助於攝影,他以看似順手拈來的快照,捕捉自然、靜物,以及他最親近的妻子和兩個兒子的生活照;之後,再根據相紙上的成像,轉繪至大尺幅的畫布上。最獨特之處在於,他以自創的色線畫法,再現個人視野所見的景物與人像。

以界尺為輔具,色彩繽紛的交錯直線漫布畫面,乍看讓人想起古典素描及傳統版畫習見的影線(hatching)描摹技法。紛繁的色線也像縫線,畫家織構如網,近覷視象朦朧而抽象,遠觀卻景物粲然。進一步看,鄭君殿的色線亦如色光。光線拂人照物,人、物的形、色隨之映射。從印象主義、新印象主義,到後印象主義,畫家迎向戶外,與自然光景相接。相較於新印象派的秀拉(Georges Seurat, 1859-1891)以色點重組光和大氣下的現象世界,鄭君殿則是以縱橫交織且斜錯的色線,創造一種類似隔著紗幕觀照的若即若離視覺。

曾是鄭君殿在藝術學院時期老師的陳傳興,如此描述其色線畫:「只有直線,這種線畫構成的空間及其色彩、光線共生在一個虛擬的光學空間,飄浮在畫面之外,中介於畫家與觀察者之間的某處,一如點描派秀拉的繪畫空間。」 捕捉現象界的浮光掠影,鄭君殿像是抉擇了某個他曾邂逅的片刻,通過色線的傳移模寫,重建那個已然在他腦海、心靈,以及視網膜留影的場面。參考自己所拍照片,他利用色線再現,如此完成的景觀,讓人感覺與羅蘭.巴特(Roland Barthes, 1915-1980)攝影札記所談的「此曾在」(that-has-been)的情景記憶不無關聯。

鄭君殿以色線應物象形,撫摩自然、靜物、人像的形體。層疊交錯的色線,透出細密如織的空間,也留下宛若光點滿布的間隙。既給人相片粒子的聯想,也猶如數位格狀像素的放大,網眼般的孔洞視覺凸顯了狀極曖昧,甚至如海市蜃樓的虛幻視效。鄭君殿擬造了一種雖近猶遠的既視感。不但畫家與他的景象之間,觀者與藝術家所畫的景象之間,都存在著永遠難以伸及,然卻充滿了精神上和視覺上都耐人尋味的神祕距離曁美感。

若是有距離地觀望鄭君殿的色線景觀,似乎很難不認為藝術家刻意與他的景物維持了間隔,一股冷靜旁觀的疏離氛圍從一開始就揮之不去。弔詭的卻是,觀者一旦趨前近睹畫面,又被畫家逼得滿眼只見乍似靈光交織的化外異境——抽象而難以言詮。此時,若能巧妙地向後調整步伐,待觀者尋得凝視鄭君殿所畫場景的最甜蜜點,很可能就會不經意發現,眼前所見的自然、景物、人像盡皆沐浴在多彩變化的神奇光芒之中。就在主觀的擬造與客觀的再現之間,鄭君殿創造了令人倍感驚豔的特殊審美經驗。

2008年,鄭君殿帶著他從2004年開始正式發表的色線繪畫,再次於臺灣舉行個展。色線風格為他別開生面,特殊性與識別度具足,作品完成的速度卻相對徐緩;加上畫幅相對都大,鄭君殿迄今完成的色線畫總數稱不上多。他自己描述:「我從空白的畫布開始,每天畫二十條線、三十條線、一百條線,除了直覺之外,每一條線都是計算,每一條線都使用純淨的慾望來滿足一個世界……。」 為了應物象形,畫家確實必須嚴謹計算。同時,也因為以界尺為輔具,從線形的空間層次,到色彩的豐富性,都需要逐旋積起;尤其不能輕忽的是,油彩需要時間乾到一個程度,才能增添新的疊層。持續而反覆地估算及描摹,畫家手持界尺,在行筆運彩的過程中,同時也在沈吟、揣摹、思量著如何召喚他心中所知所見的那個最理想的光景。

以色線營造空間及構形,藝術家必要時時理性和精準。正因如此,色線繪畫自身宛如一套嚴格的體制。畫面的美感不在話下,但那神祕、疏離的迷濛之美卻是極度的知性與紀律的完成。藝術家的自由度甚至從他意圖勾喚的圖景確立之初,就已經被限定和制約。鄭君殿以色線創作了長達15年之久。來到近期,至少從2014年已經見到,他開始在色線畫之外,同時開闢新的表現。放下界尺的規制,解除色線的空間座標及其框架,他仍以具象的風格描繪風景,卻更能從心所欲地表現。以油彩的筆觸和肌理服膺於現實景致的同時,他直觀地運筆、塗抹、揮灑,順應個人的審美、偶然趣味,以及手感。

鄭君殿還是經常性地拍攝自然界的風景地貌、植物的生長樣態、綻放的花卉靜物等,從中採擷足以激發創作的意象和構圖。他指出,「可以說攝影改變了我的繪畫,繪畫也改變了我的攝影。雖然我使用影像,源自於當初畫色線畫的需要,逐漸發展成繪畫與攝影具有『互文性』的工作方式。」 從他2014年到2021年的發展來看,那些與色線畫同步發展,被鄭君殿描述為「帶有流動手感的具象繪畫」, 實際仍與攝影的圖像維持相對肖似的關係。不過,來到最近這個階段,比對他的原始影像與較新的畫作,明顯發現他所說的繪畫與攝影的互文關係,已經變得十分開放、隨性,甚至天馬行空。相機拍攝的形象、輪廓,乃至圖像結構,甚至僅供參考與提示的作用;畫家幾經挪移與變造,最終完成的畫面早已不可同日而語。

晚明畫家董其昌(1555-1636)曾云:「以境之奇怪論,則畫不如山水;以筆墨之精妙論,則山水絕不如畫。」 清初石濤(1642-約1707)也有「搜盡奇峰打草稿」的創作名言。 回首初期創作的掙扎,鄭君殿不知是否也有體會:憑藉個人純粹主觀的唯心抽象,可能很快就會出現風格匱乏,墜入形式窠臼。縱使日光之下並無新事,造物者的自然卻亙古常新,只待發掘。如今的鄭君殿,重訪抽象表現主義,但仍以自然為題,取其形貌與生長結構的特殊性,配合自身手感的流動,營造契合於自身審美的結構。

從嚴謹筆直的色線到具象表現,再到率意塗繪的十字網格,鄭君殿的畫風又再變革,抽象寫意的氣息越濃。他的色彩看似主觀,實際仍源於自然,與光相接,是再現與表現調和的結果。雖不直接於戶外作畫,而是揀擇相機的影像入畫,鄭君殿對於自然色光的偏好,彷彿與百年之前的後印象主義巨匠塞尚(Paul Cézanne, 1839-1906)的所見略同。塞尚曾經表達,他以自然為基礎,交融內心感受與視網膜的視覺感性,建立個人「視覺」之所見為一種「內在意識」。 對於藝術與自然的關係,兩位藝術家的思維意外地讓人感覺仿若穿越時空的忘年之交——尤其是,他們都借重色彩營造空間透視,為自然賦予深度,再現光之悸動。

直視自然,透過心智與手相接,塞尚寫道:「我們得看清對象,並以正確的方法來體驗它;然後,進一步以強而有力且別出心裁的方式表現出自我。」 換個方式說,造物者假我以思考,藝術家自我表現的同時,也在體現自然的內在構造與本質,顯揚造物者的永恆。以此觀之,鄭君殿作畫的方法及美學實則與塞尚迥然不同。雖然也從自然現象取景,他更著重操之在我的表現。也因此,鄭君殿的風格更顯自由、靈動、無定形,且恣意許多。對他來說,自然——及其影像——為藝術家提供構思的靈感,但可能只是表面形式或視覺結構的一種參考,抑或託辭。主觀取道於自然,鄭君殿以他的生花妙筆,訴諸個人的藝術感性,混合具象與抽象表現主義風格,重構大千世界的形形色色。觀者面對其繪畫,有如隔著朦朧帷幕,望著一幕又一幕令人難以分說,而且可望不可即的流幻美景。